なんで数学がきらいなの?

数学が嫌いな人、苦手な人はたくさんいます。

私の生徒はほとんど数学が嫌いでした。

その理由を聞くと、下記のような理由が返ってきます。

「計算がめんどくさい」

「解き方が分からない」

「そもそも訳が分からない」

「将来使わないのに勉強する意味が分からない」

どれもよく分かります。

特に最後の勉強する意味が分からないというのは、子どものやる気、勉強のモチベーションにも関わりますよね。

そこは数学に限らず全体的にサポートしてあげる必要があります。

数学が苦手なひと程、途中計算を書いていない

数学が苦手・嫌いな人にはある共通点があります。

それはズバリ途中計算を書いていないことです。

途中計算を書かず、頭の中で計算をする生徒が決まって数学を嫌いになります。

途中計算を書かないと何が良くないかというと、まずは正答率が絶対的に下がるということです。

統計的な数字はありませんが、私の生徒を見ている限りの感覚では約50%正答率が下がります。

50%ですよ!?

途中計算を書くか書かないかでこんなにも正答率が変わるのです。

この数字を見て途中計算を書かないという人はもう数学の成績は上がりませんよ。

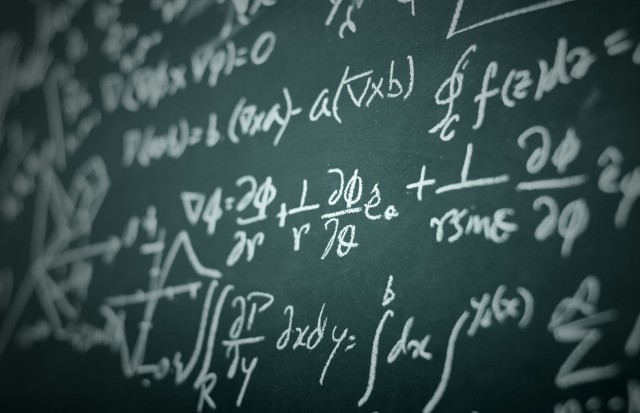

どのように途中計算をするのか

数学における途中計算の重要性はもうお分かりだと思います。

では実際にどのように途中計算をするのか。

それは単純明快です。

一個ずつ計算をするのです。

実際の数式で見て行きましょう。

{5+(-3)3}-5(7×3)

こんな問題があるとしましょう。

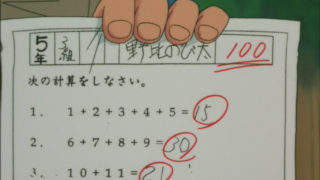

途中計算を書かない人の回答は以下の通りです。

{5+(-3)3}-5(7×3)=-127

こうすると正答率は下がります。

しっかりと一個ずつ計算をして行きましょう。

理想の計算は下記を見てください。

{5+(-3)3}-5(7×3)

={5+(-27)}-5×21

=-22-105

=-127

以上です。

答えを導くまでに3回イコールで結ぶのです。

中にはこれをめんどくさいという人もいると思います。

しかし考えてみてください。

途中計算がめんどくさいから頭で計算して誤答になるのと、時間をかけてもいいのでしっかり計算をして正解する。

これは明らかに後者です。

試験も入試も数学は答えが合っていなければ意味がありません。

確かに数学はスピードも大切です。

しかしそれ以上に正答するということの方がより重要です。

途中計算を書くことによる隠されたメリット

途中計算は正答率を上げることが一番の目的です。

しかし実はもう一つ隠されたメリットがあるのです。

それは途中計算を書くことによって、部分点がもらえる可能性があるということです。

もちろん入試ではこれはありません。

しかし定期的に実施される学校の中間テストや期末テストではこれが活かせるのです。

先生によっては途中計算を見ずに答えのみで点数をつける先生もいます。

しかし特に中学校の数学の先生は途中計算も見て、その計算が合っていれば部分点をくれます。

これでもし回答があっていなくても、部分点がもらえるので数学のテストの点数が上がります。

これはかなり大きなポイントです。

仮に正答出来なくても点数がもらえるなんて、とてもラッキーじゃないですか。

もちろん問題の中にはとても複雑で計算が難しい問題も出てくると思います。

そのときにこそ途中計算を書くのです。

最後まで解ける必要はないのです。

もちろん最後まで解けるに越したことはないですが、途中計算を書いて部分点を稼いでテストの点数を上げることもテスト対策のうちの一つです。

特に数学が嫌いな人は途中計算をしっかりと書くようにしましょう。

コメント